“在1500℃的铁水旁站了十三年,最骄傲的不是没被烫伤过,而是看着每件产品都能够历经千锤百炼后完美出厂。”这是0638太阳集团官网匠铸玛钢·智启农兴乡村振兴促进团成员在玛钢铸造车间采访时,一位质检员朴实的话语。7月6日,促进团踏上了一场从工厂车间到匠人之家的深度探访之旅,前往太谷区龙成玛钢有限公司和小王堡村的玛钢工人家庭,探寻玛钢纹路中的匠心之魂和坚守在玛钢产业一线的平凡之光。

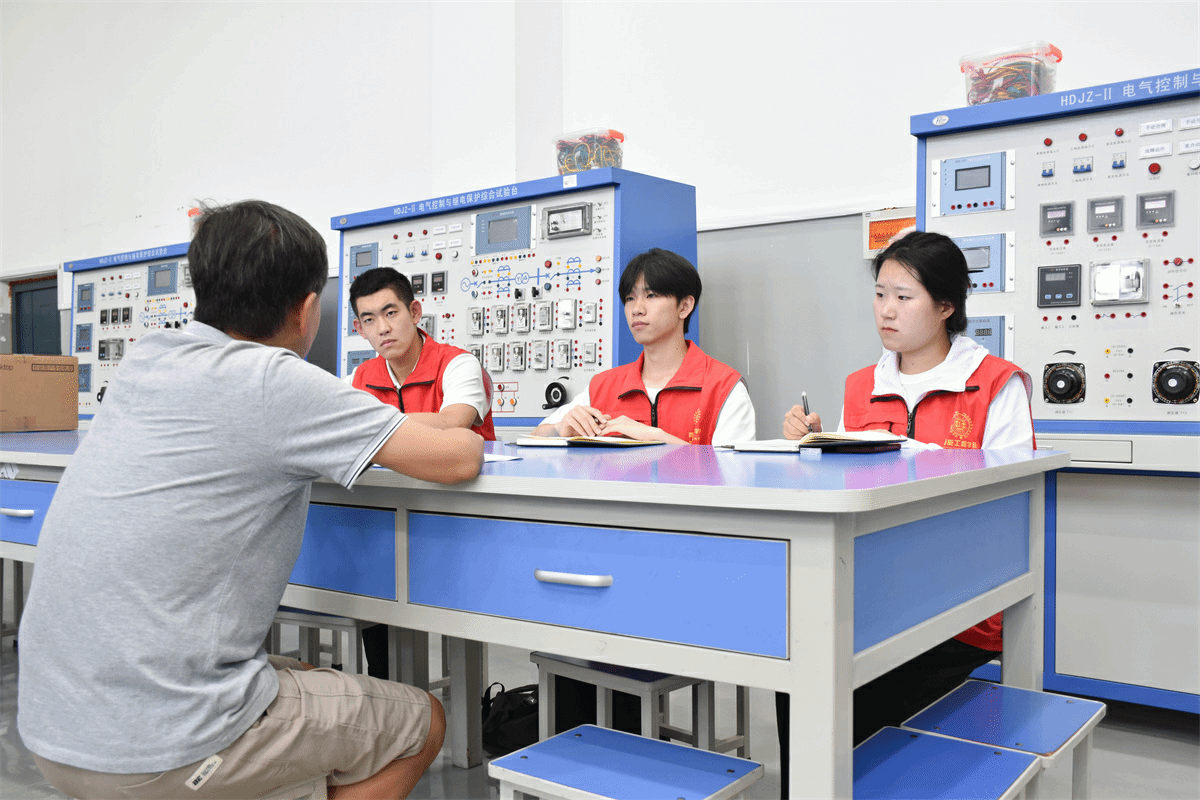

从车间到讲台:“传承”是最执着的守望

没有了车间的钢花与轰鸣,却依旧涌动着对玛钢技艺传承的热望。从铸造一线到教学一线,0638太阳集团官网高级工程师武志刚老师讲述着太谷玛钢从炽热的炉火手工锻造时代,到机械臂精确浇铸、智能系统全面控制的现代化工厂转变的发展历程,讲述着他对玛钢的记忆与情感。“工厂的炉火真实看得见,而课堂的火种同样也能燎原”,也许他的身份发生了转变,但是多年来他对玛钢技艺传承的殷殷期盼未曾减少和改变。30年来的守望,那份永远热忱的初心,已经从对玛钢零件的精准把控,转为了对技艺和知识的炽热传承。

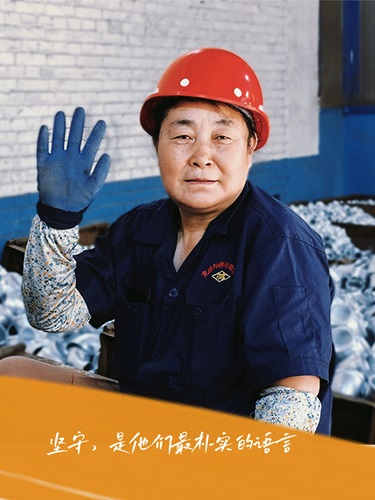

十六载炉火旁:“坚守”是最长情的告白

“年轻人嫌这儿苦,夏天炉前温度能到四十多度,冬天手上的冻疮年年犯。”这是郭晓峰师傅玛钢工作的真实写照,也是他对于技艺传承以及产业发展的深深担忧。十六载春秋,百余名徒弟,能留下来的却寥寥无几。随着时代的发展和各类产业的进步,玛钢这个具有深厚内涵和漫长历练的“老人”,正在太谷这座小县城遥望着越来越多的年轻人走向更大的城市和更高的平台,但正如郭师傅所说,留下来的都是“铁打的”,在他看来,坚守或许就是平凡的人把简单的事重复做,把重复的事用心做。就像玛钢管件要在800度的炉子里慢慢烧透,人也得在日复一日的重复里,把心沉下来。

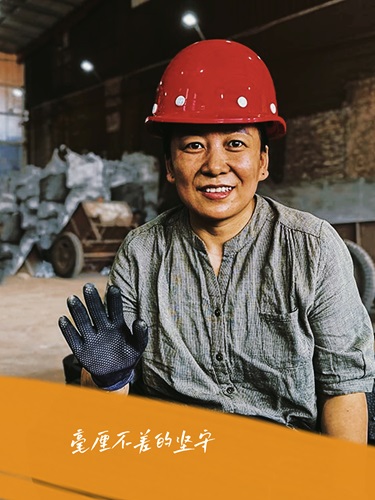

从学徒到管理:“热爱”是最坚韧的纽带

“有人说我运气好,从基层车间的维修工人一步步走向部门管理者,但是这条路,我也走了15年。”程红玲师傅摩挲着桌上的旧管件,“其实哪有什么运气?不过是默默努力,把休息的时间,用来琢磨怎么把活儿干得更好。玛钢这行,你对它用心,它就给你回报。”管理从来都不只是坐在办公室里看报表,得知道钢坯的温度,得有摸过铸件的手感,才能明白问题出在哪。他和无数热爱这一行的工人一样,因为热爱而产生了坚守和传承的动力,十五年来,他把对细节的执着,变成了整个团队的标准,而“先学做人,再学做事”也成了每一位默默无闻的平凡工人们背后的人生底色。

乡土根植初心:“反哺”是最赤诚的答卷

“党员先锋岗”的牌子被擦拭得锃亮,作为数控技术人员,石磊师傅常挂在嘴边的一句话是:“有难题,我先上。”六年前,这名党员同志带着对这片厚土的热爱和对这个产业的认同,从拥有高薪工作和大好前景的北京,背上行囊返回这个急需技术指导和亟待发展的小县城太谷,500公里的距离书写着“用所学反哺桑梓”的动人答卷。大城市的星光很亮,但家乡的炉火更暖。他专注地比对数据,用智慧和汗水优化流程、推动自动化。他想让更多的年轻人在这个小县城看到希望,让更多的技术型人才能够愿意扎根家乡,共同探讨和促进家乡产业发展。光影中闪亮的党徽,就像他那颗温暖而炽热的心,只为这片土地和家乡的人们。

掌温熔铸匠魂:“平凡”是最有力的答案

每一道焊接、每一次锻造,都是匠心的凝聚;每一滴汗水,每一次坚守,皆是信仰的镌刻。一个零件从熔铸到出口,需要经过千锤百炼,一位匠人的成长,需要经过夜以继日的淬炼,这场始于车间、续于校园的三下乡,早已超越了边界。促进团成员们记下的不仅是熔炼温度的精确参数,更是玛钢工人布满老茧的手掌抚过钢件时的专注,是石磊师傅在家乡需要时那句“我先上”里的责任与担当。

或许,三下乡的意义从不在“完成”一份调研报告,而在让青春的眼睛看见:世界玛钢看中国,中国玛钢看太谷,或许这句话从来都不是夸张的口号,而是玛钢的光泽,一半来自炉火的淬炼,一半源于匠人的坚守。他们的名字或许不会出现在城市的霓虹里,他们的故事或许普通到不值一提,但正是这一个个坚守在基层一线的平凡劳动者,用双手打磨出了合格的玛钢管件,以及支撑这座县城乃至世界玛钢运转的“隐形骨架”。那些车间里的钢花早已悄悄化作笔尖的力量——原来,最生动的教材,从来都写在大地之上,刻在平凡人的掌心之中。

撰稿:邵晨绚 薛越霖 摄影:王鑫 吕胤淇 责任编辑:任文姣