时间飞逝,专升本开学已一月有余。相较于18岁初入大学的激情澎湃,此次开学我显得较为平淡。从专科毕业后的迷茫,到通过专升本考试进入太阳集团0638,心中既充满期待又难免感到些许不知所措。18岁初入专科与21岁进入本科的心境迥异,21岁的我,相对而言多了几分沉稳与思考,少了些年少时的冲动与盲目。面对新的学习环境和挑战,不再是一味地新奇与期待,而是抱着一种观察、观望、试探,甚至挑刺的态度,想着就两年,熬过去拿到毕业证就好了,只想将自己的羽翼偷偷地封闭式保护起来。

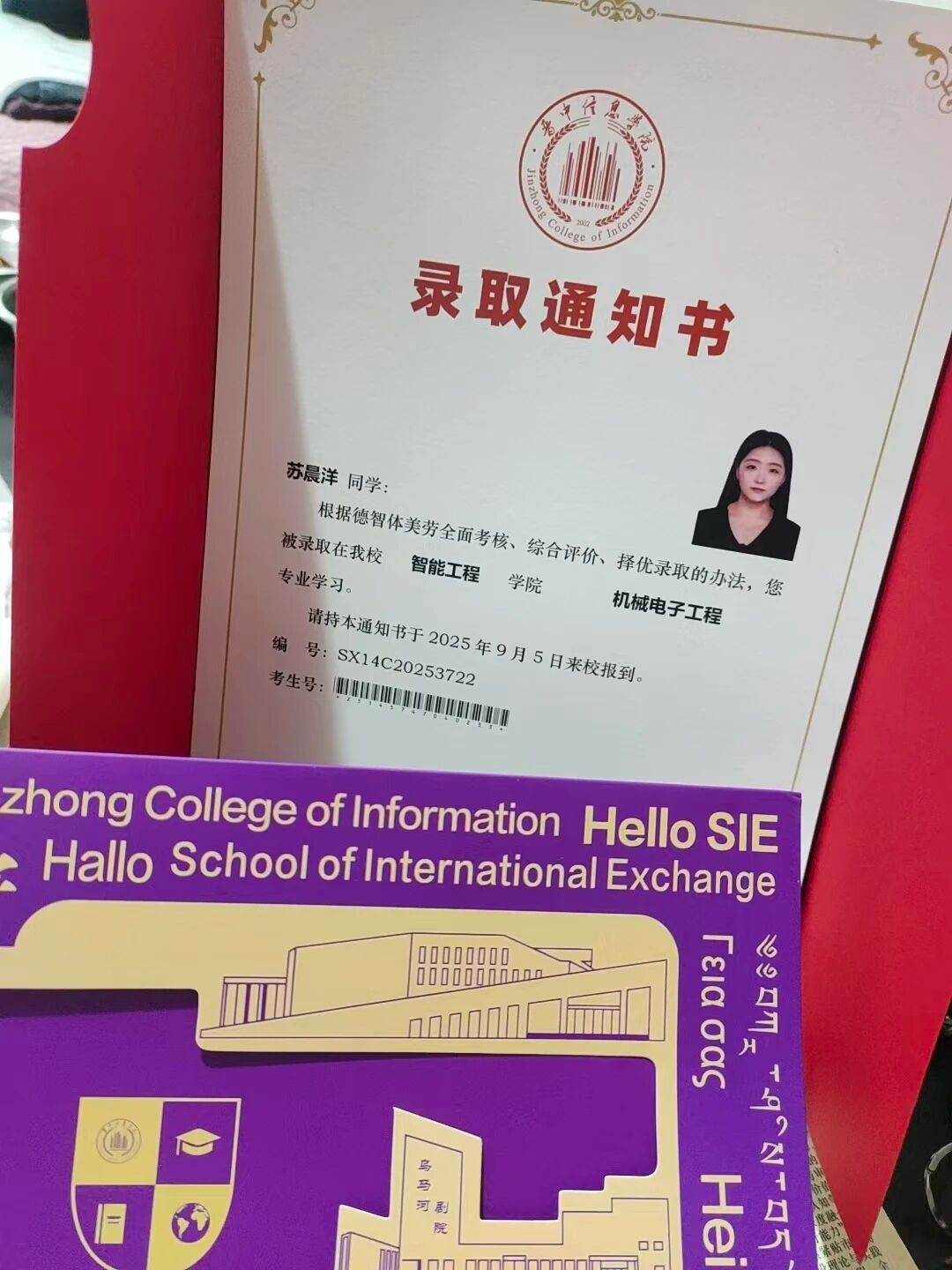

收到录取通知书的那晚,我一遍又一遍地从官网细致研读所在学院和专业的核心课程和师资配备,翻遍了社交平台上学长学姐的小红书笔记——把“乌马河剧场看星星”“宿舍楼下的樱花”存进收藏夹,对着专业课程表幻想自己在实验室做项目的样子,连和舍友周末去太谷城内探秘的路线都规划好了,每一条信息都如同拼图碎片般,等待我开学后逐渐拼凑出未来两年的本科生活。这么看来,我平静外表的深层内心,还是对大学生活有那么一些期待的,只是这份期待,不知道会不会被这所学校牢牢地接住。

入学第一天在校园闲逛时,才发现想象里“从容逛校园”变成了找教学楼时反复核对校园地图,计划中“和舍友畅聊到深夜”变成了各自对着手机沉默,连曾经觉得“轻松的课程”,第一堂课后就被满是专业术语的课本压得喘不过气。面临新的本科生活,我各种不适应,陌生的环境,不熟悉的舍友同学,复杂的人际关系,实在是心生烦闷。一遍遍和以前的同学联系试图寻找一些安慰,一遍遍在网络上发表“专升本”的评论,试图与那些同样没有归属感的专升本网友寻找一种共鸣。

可谁知,这些压力来临的同时,爱与真诚也同步来临了。步入信院六扇门的时候,保安大叔面带笑容招手引导停车;学生志愿者热情地帮我带着行李还陪我熟悉校园;辅导员娜姐一句“你就是苏晨洋吗”,一下子拉近了我们陌生的关系;以前从未听过的异科导师,也对我们极具耐心;一场场入学教育和迎新晚会,让我久久不能平静......

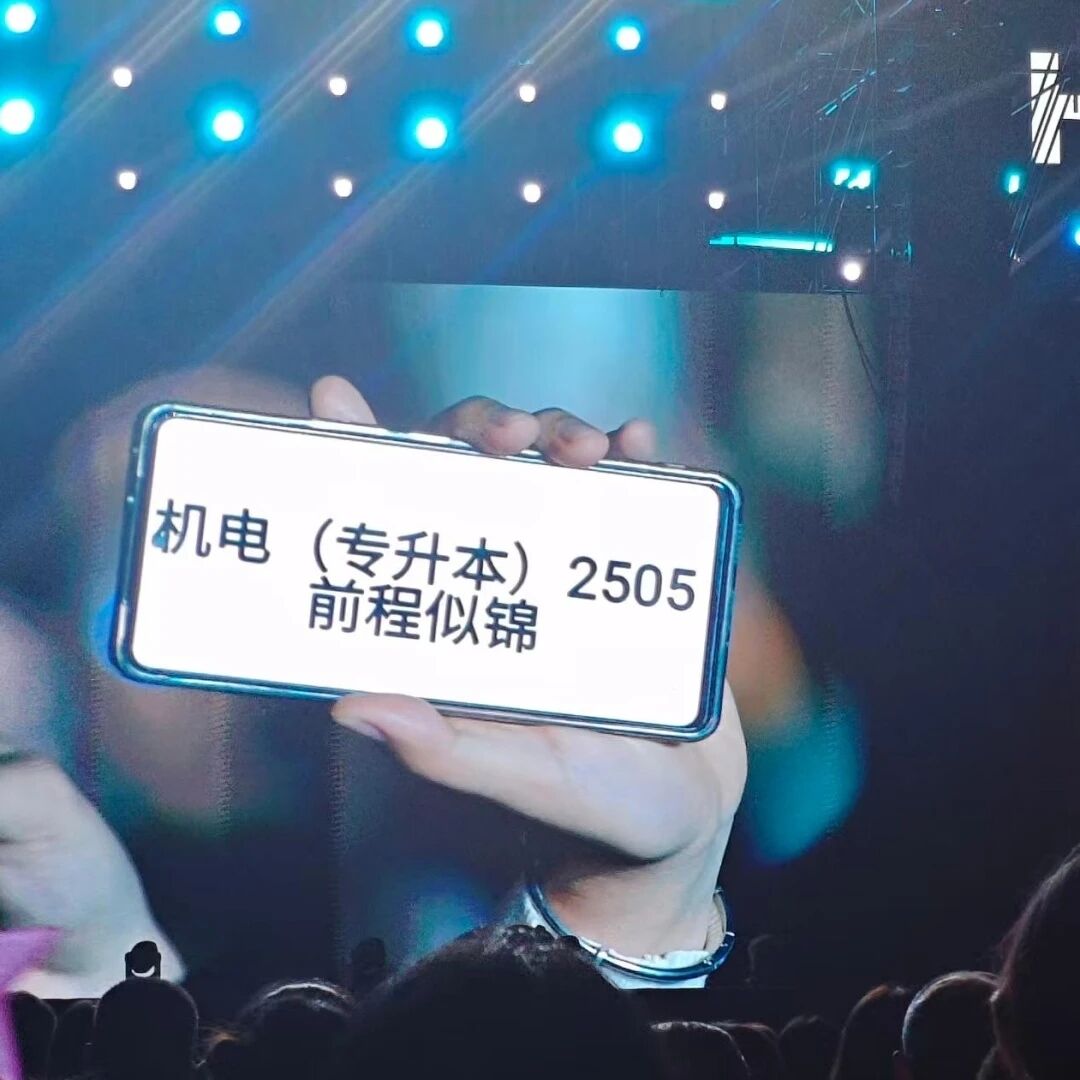

最让我印象深刻的莫过于那场热闹又温暖的迎新晚会。当舞台上的灯光亮起来时,全场鼓掌的声音震得我手心发麻,我和身边的同学坐在台下能做的,只有一起跟着节奏鼓掌欢呼,偶尔交换一句“这个节目好棒”,每个人都高高举起手机里的祝福语,狠狠期待着导播的镜头。那种陌生感在欢声笑语中悄悄消散,心里满是“终于成为这里一员”的归属感。

好像这所大学的每个人,没有站在我的对立面,没有人拿专升本和普本搞对立,而是始终在用力拉近我们这些所谓“后来者”与信院的心。我那颗陷在过去深深无法自拔的心,好像被这所学校的真诚打动了。

于是这一个月里,我开始尝试去结识许多志同道合的朋友,大家的过往虽各有不同的背景,却都怀揣着对未来的憧憬和努力发光的决心;在网上刷到夸学校的言论,我都会毫不犹豫按下点赞键,甚至还想附上一句“狠狠认同”;收到班委竞聘通知的时候,我竟也生出了我能为信院做点什么的心思。竞选完成后,我开始在自己的能力范围内,主动操心班级事务,宁可对着电脑改材料到凌晨,也不愿意让事情被搁置。不过,带着专科的过往工作经验来工作的我,似乎也被好好地上了一课,突然发现自己连专科时“轻松搞定”的事,现在都要反复确认才敢提交,那种“原来我没那么熟练”的挫败感,比忙到团团转更能让人快速成长。

回想过去一个月中,我从抗拒到接受,从挑刺到认同,从无助到心安,这其中,感受到的是这所学校的诚意满满,像是一位不善言辞却又总想把最好的东西都给孩子的父亲,给我最独特的托举,最安心的底气,最真诚的支持与爱。

我认为专升本上岸是“终点”,也是新的启航点。这份上岸的“幸运”,藏着从前无数次拒绝摆烂的坚持、克服焦虑后的笃定。如今开启新旅程,面对眼前的难题,我更想带着这份不服输的韧性继续向前。毕竟,终点从不是旅程的句号,而是新启航的逗号,那些难走的路、难解的题,只要带着勇气去攻克,终会成为未来让自己发光的底气与铺垫。因为在信院——我有底气!

撰稿:药政江 摄影:张开渊 于 凯 责任编辑:任文姣